La thématique des manuscrits culturels et historiques algériens, qui enrichissent les « Khizanate » (armoires) et les bibliothèques africaines, a été au centre, lundi à Alger, d’une rencontre organisée dans le cadre du 28e Salon international du livre (SILA).

Accueillie à l’espace « Assia-Djebbar » au Palais des expositions des Pins maritimes, dans le cadre du programme littéraire du SILA dédié à l’Afrique, la rencontre a été animée par des enseignants de l’université d’Adrar, à savoir Mebarek Djaafri et Abdeslem Kamoun.

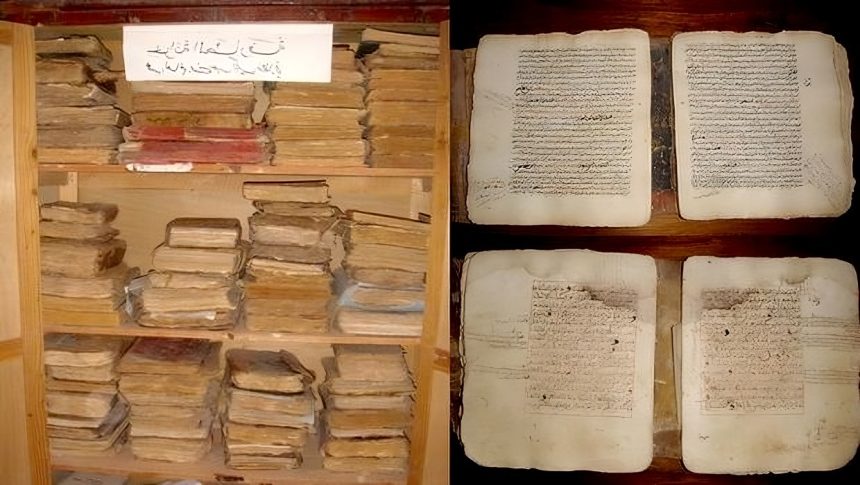

A cette occasion, M. Djaafri a indiqué que le patrimoine culturel algérien « regroupe l’ensemble des savoirs, arts, traditions et œuvres intellectuelles exprimant l’identité nationale, dont les manuscrits qui couvrent de nombreux domaines, droit islamique, grammaire, médecine, astronomie, histoire, soufisme, entre autres ». En arabe ou en tamazight, ces manuscrits se trouvent aussi bien en Algérie, qu’en Afrique depuis les périodes où les centres de Savoir prospéraient à Tlemcen, Touat, le Mzab, Tamanrasset, Tombouctou, Gao ou Kano, favorisant des échanges commerciaux entre nombre de pays africains, par des « voies qui ont également permis le transfert des manuscrits algériens en Afrique », explique le conférencier.

Cette circulation des manuscrits algériens vers l’Afrique, a-t-il ajouté, s’est notamment opérée par « le déplacement des populations, en route pour le pèlerinage, la traversée par les anciennes routes commerciales reliant Touat à Tombouctou et les liens entre les savants-commerçants algériens et ceux du Soudan occidental ».

« Le déplacement d’étudiants et de savants érudits vers les centres de savoir africains, constitue également une des plus importantes raisons de ces échanges, à l’instar de Mohamed Abdelkrim El Maghili et Aboukacem Touati », a ajouté M. Djaafri.

Le transfert des manuscrits algériens en Afrique, a-t-il poursuivi, aura cependant été « salutaire » dans la mesure où ce important héritage, « partie du patrimoine mémoriel, historique, culturel et scientifique algérien, fut protégé et sauvegardé de la barbarie coloniale française, qui cherchait, dans sa politique infâme de déculturation, à détruire tout repère civilisationnel de l’Algérie ».

Pour lui, plusieurs manuscrits sont encore conservés en dehors des milieux institutionnels (zawiyas, familles, bibliothèques de Tariqate), et les études de terrain en Algérie mettent en lumière « leur importance pour l’histoire religieuse, linguistique et sociale ».

L’universitaire a cité quelques principaux centres de conservation, dont les Bibliothèques de Tombouctou (Mali), l’Institut Ahmed Baba Kano et Katsina (Nigeria), Nouakchott et Chinguetti (Mauritanie), Niamey (Niger) et N’Djamena (Tchad).

Pour sa part, l’enseignant universitaire Abdeslem Kamoun a souligné que « ces manuscrits algériens ont grand besoin d’être inventoriés, numérisés, catalogués et classés, afin de pouvoir établir leur paternité et restituer les contenus de cet héritage ancestral intarissable ».

Cet impératif pourrait se réaliser, selon M. Kamoun, en multipliant les coopérations bilatérales et diplomatiques avec les pays africains en possession des manuscrits algériens et en se référant à la convention de 1954 de La Haye et de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) qui, considérant les manuscrits comme « un bien culturel », stipulent, en substance, l' »interdiction de toute utilisation qui pourrait les exposer à la destruction », obligeant les Etats membres à les « protéger ».

Les conférenciers ont ainsi mis en avant l’importance de « sensibiliser tous les acteurs susceptibles d’accélérer le processus d’identification et de sauvegarde des manuscrits algériens », qui occupent les rayons des bibliothèques africaines.

Le 28e SILA se poursuit jusqu’au 8 novembre au Palais des expositions des Pins-Maritimes avec au programme des rencontres et conférences sur la littérature, l’histoire, l’identité ainsi que des thématiques dédiées aux causes de libération, outre la participation de 1254 exposants-éditeurs issues de 49 pays, dont la Mauritanie en invité d’honneur.