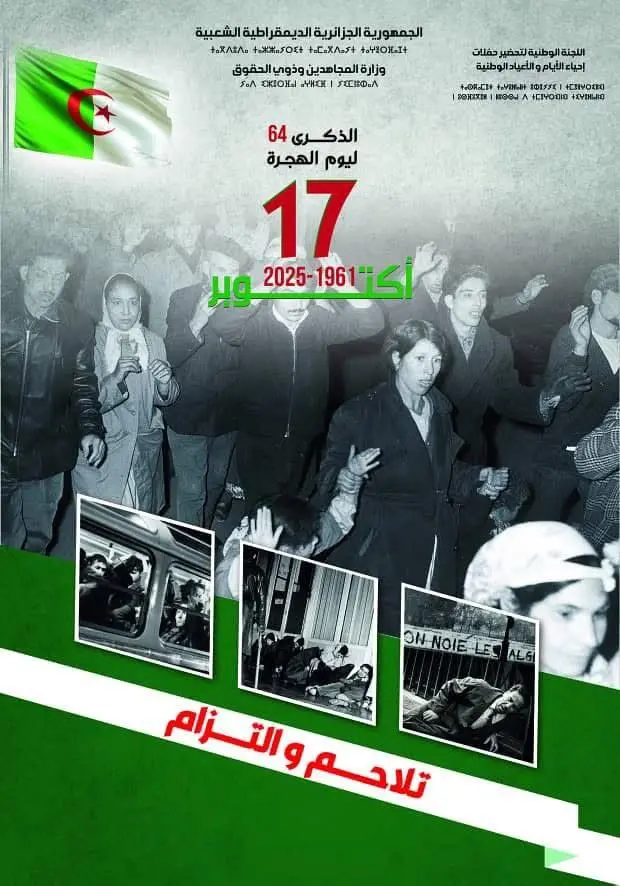

L’Algérie commémorera, vendredi, la Journée nationale de l’émigration, marquant le 64e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961, perpétrés par la France coloniale contre la communauté algérienne, un crime odieux et ignominieux que le pays, dit des droits de l’Homme, tente d’occulter depuis des décennies, mais qui continue de le hanter à ce jour.

Malgré les tentatives de les passer sous silence par les autorités coloniales, les massacres du 17 octobre 1961, perpétrés en plein Paris contre des milliers d’Algériens manifestant pacifiquement contre un couvre-feu discriminatoire, ont fait la une de la presse européenne et internationale de l’époque, qui a documenté en détail la répression d’une brutalité extrême, orchestrée par la police sous les ordres du préfet Maurice Papon.

Ces massacres, longtemps niés ou minimisés, sont aujourd’hui considérés par les historiens comme l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire contemporaine, symbole du racisme institutionnel du système colonial.

« Les scènes tragiques dans les stations du métro parisien et sur les ponts de la Seine ont révélé la brutalité et le racisme de l’appareil colonial », avait affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à propos des massacres du 17 octobre 1961, estimant que cette étape de l’histoire de la Révolution « témoigne de la profondeur du lien national sacré entre les enfants de notre chère patrie, qu’ils soient à l’intérieur du pays ou à l’étranger ».

Le président de la République s’est engagé, à plusieurs occasions, à défendre les membres de la communauté nationale, à préserver leurs intérêts et à leur permettre de participer à la dynamique de renouveau national, dans une Algérie tournée vers l’avenir, bien décidée à relever les défis et à réaliser le rêve des valeureux chouhada.

« Une Algérie fière, profondément attachée aux principes de justice et de vérité dans le traitement du dossier de la mémoire, que certains milieux extrémistes cherchent à falsifier ou à passer sous silence », a soutenu le président de la République, soulignant « la nécessité de se débarrasser du complexe lié au passé colonial et de se tourner vers un avenir où il n’y a pas de place pour la rancœur et la haine, sentiments nourris par ceux qui restent prisonniers d’une pensée coloniale désormais obsolète ».

Les massacres du 17 octobre 1961 comptent parmi les nombreuses étapes où les Algériens à l’étranger ont démontré leur attachement sans faille à la cause de la mère patrie et apporté un soutien vital à la Révolution de libération.

Tentant de briser ce lien, les autorités françaises ont imposé des restrictions aux déplacements et aux contacts des Algériens, allant jusqu’à l’instauration d’un couvre-feu et l’arrestation d’un grand nombre d’immigrés.

Pour dénoncer ce couvre-feu inique et discriminatoire qui leur a été imposé par le préfet de police Maurice Papon, condamné en 1998 pour crimes contre l’humanité, des milliers d’Algériens et d’Algériennes, parfois accompagnés de leurs enfants, ont, à l’appel de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN), manifesté pacifiquement dans la capitale française, dans la nuit du 17 octobre 1961.

Plusieurs d’entre eux ont été exécutés sommairement par balles, jetés vivants dans la Seine ou battus à mort, selon les témoignages de survivants, qui décrivent les scènes horribles de dizaines de corps flottant dans la Seine.

Cette sanglante répression policière a fait des centaines de morts et des milliers de blessés et de disparus, révélant au monde entier le visage hideux du colonialisme.

Quinze mille autres Algériens et Algériennes ont été arrêtés lors de ces événements et transférés au palais des sports, au parc des expositions et au stade Coubertin, détenus dans des conditions effroyables, battus et longtemps laissés sans nourriture et sans soins.

Aujourd’hui encore, de nombreuses organisations de défense des droits humains et des personnalités françaises continuent de réclamer la reconnaissance, par l’Etat français, de sa responsabilité historique dans les crimes coloniaux commis en Algérie, afin de sortir ces faits ignominieux des méandres de l’oubli, où les ont plongés les nostalgiques de la France coloniale, qui s’obstinent à nier ces vérités, perpétuant ainsi la politique du déni initiée par les tortionnaires Maurice Papon et Paul Aussaresses.