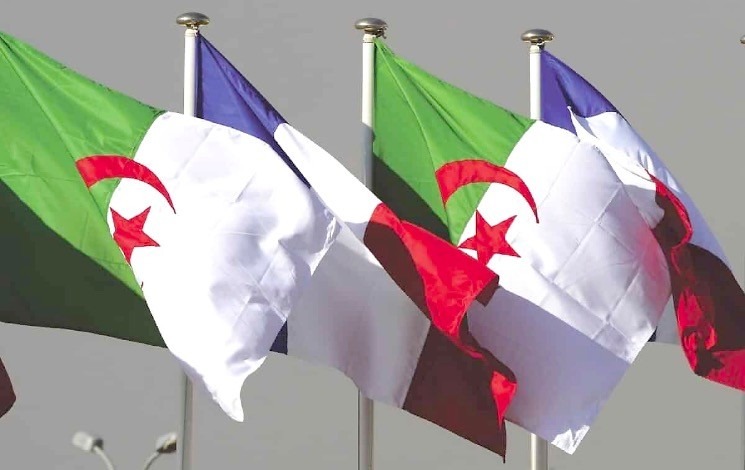

Depuis plusieurs mois, la France semble replonger dans un passé colonial révolu,

nourrissant un rapport complexe avec l’Algérie.

À l’approche de 2030, date marquant deux siècles depuis l’invasion française via Sidi-Fredj en 1830, certaines franges politiques, notamment l’extrême droite, tentent de raviver une mémoire coloniale empreinte de nostalgie et de controverses.

Un passé colonial marqué par la violence

L’histoire coloniale française en Algérie est jalonnée de violences et d’exactions : du pillage des ressources naturelles à la répression sanglante des soulèvements indépendantistes.

Parmi les pages les plus sombres figurent le massacre de Laghouat en 1852, où plus de 400 personnes furent brûlées vives, la répression du 8 mai 1945 ayant coûté la vie à plus de 40 000 Algériens à Sétif, Guelma et Kherrata, ou encore les essais nucléaires de Reggane et In Salah, aux conséquences dramatiques pour les populations locales. Loin d’être de simples épisodes du passé, ces événements restent des marqueurs indélébiles de la mémoire collective algérienne, alimentant une relation bilatérale toujours empreinte de tensions et de méfiance.

Des tensions ravivées par des choix politiques

Les relations entre Alger et Paris ont connu un regain de crispation ces derniers mois, notamment après la réélection du président Abdelmadjid Tebboune. En visite au Maroc avant l’échéance présidentielle, Emmanuel Macron a suscité l’indignation en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision perçue à Alger comme une tentative d’affaiblissement stratégique de l’Algérie. En réaction, Alger a rappelé son ambassadeur en France, aggravant une crise diplomatique latente.

Cette tension a été exacerbée par l’arrestation en novembre dernier de Boualem Sansal à l’aéroport d’Alger.

L’écrivain, accusé d’atteinte à la sûreté nationale, est en attente de jugement. Malgré les pressions de l’Élysée et des médias français en faveur de sa libération, Alger reste ferme, affirmant sa souveraineté judiciaire.

Pressions européennes et manœuvres migratoires

Face à cette situation, la France a tenté d’exercer une pression par le biais de l’Union européenne, cherchant à revoir les accords économiques et commerciaux avec Alger. Cependant, anticipant ces velléités, l’Algérie a elle- même engagé une révision de ses partenariats internationaux, affirmant son indépendance et sa capacité à défendre ses intérêts. Dans un geste perçu comme une nouvelle tentative de pression, Paris a également entrepris une révision de l’accord migratoire de 1968, régissant l’entrée et le séjour des Algériens en France.

Des restrictions sur l’octroi des visas et des interdictions de territoire à l’encontre de certains responsables algériens ont été évoquées, ravivant un contentieux récurrent entre les deux pays.

Une mémoire qui pèse sur l’avenir

L’histoire des relations franco- algériennes est marquée par une succession de tensions et de rapports de force, illustrés notamment par la nationalisation des hydrocarbures en 1971 sous Houari Boumédiène. Face aux pressions françaises, le président algérien de l’époque avait affirmé avec fermeté : « Le pétrole algérien est rouge, il est imprégné du sang des martyrs ». Aujourd’hui encore, la méfiance envers l’ancienne puissance coloniale demeure ancrée dans l’esprit de nombreux Algériens. Comme l’avaient souligné les figures historiques Cheikh Tayeb El-Oqbi et Cheikh Larbi Tebessi, la relation avec la France ne saurait être dissociée du lourd héritage de la colonisation. Dans ce climat de tensions récurrentes, l’Algérie entend réaffirmer sa souveraineté et sa capacité à défendre ses intérêts face aux tentatives d’ingérence ou de pression, quelle qu’en soit l’origine.