Les écoles libres ont constitué une arme puissante brandie par l’Association des Oulémas musulmans algériens face à la politique adoptée par l’administration coloniale qui a œuvré, dès l’invasion française de l’Algérie, à effacer l’identité des Algériens et à consacrer la politique de l’ignorance et de la déculturation. Depuis sa création en 1931, l’Association des Oulémas musulmans algériens s’est imposée comme acteur clé du mouvement réformiste, en créant des écoles libres et en veillant à uniformiser les programmes et à développer l’enseignement, après les restrictions imposées par l’administration française à l’enseignement en langue arabe dans le cadre de son projet pour l’aliénation de l’identité algérienne.

Consciente dès le début de son importance, l’Association a focalisé ses efforts sur l’enseignement pour lutter contre le colonisateur, « l’ouverture d’écoles libres étant en-soi une riposte aux programmes établis par l’administration française pour servir ses intérêts et ses principes », a déclaré à l’APS le président de l’Association, Abdelhalim Gaba. Dans sa démarche, l’Association a insisté sur l’enseignement dans les écoles et les mosquées pour conscientiser les Algériens et les rallier à la cause nationale face au colonisateur, a ajouté M. Gaba, rappelant que les principaux membres de l’Association avaient procédé à une répartition des tâches dès les premières années, le Cheikh Abdelhamid Ben Badis s’étant chargé du département de Constantine, Cheikh Bachir El Ibrahimi d’Oran et Tayeb El Okbi d’Alger. Quant à l’impact de la création de ces écoles, M. Gaba a souligné que les Algériens y ont influé massivement, s’empressant de les équiper, en dépit du recours de l’administration française à tous les moyens de dissuasion.

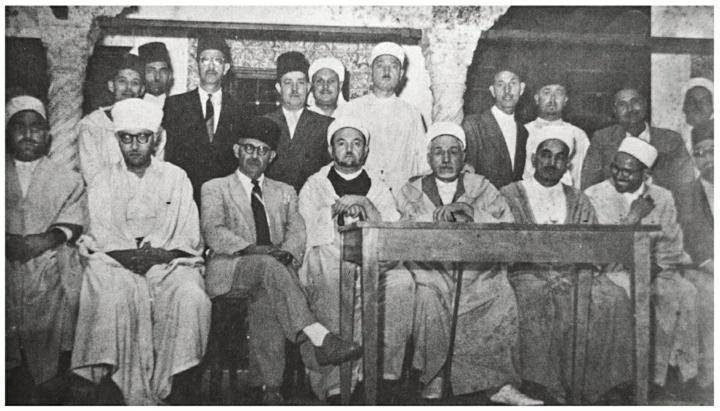

Suite à cette grande affluence, les écoles libres se sont répandues à l’échelle nationale, les plus connues étant Dar el Hadith à Tlemcen, école el Falah à Oran, Ibn Khaldoun à Chlef et « Etarbiya oua Etaâlim » (éducation et enseignement) à Constantine, et ce de par les efforts de plusieurs enseignants pour leur développement, à leur tête Mohamed Hassen Foudhala, Abdelkader Gueddah et Ismail Larbi. Dans cette optique, le président de la Fondation Abdelhamid Ben Badis, Abdelaziz Filali a affirmé que l’érudit Abdelhamid Ben Badis « n’était pas uniquement un éminent savant ou penseur, mais un symbole de la résistance culturelle pour laquelle il militait afin de libérer les esprits de l’hégémonie coloniale, lui qui répétait à chaque conférence que « le savoir est la base de la libération », et voyait en l’instruction « une arme puissante » de lutte contre toutes les formes de colonialisme. « L’Association des Oulémas musulmans algériens », fondée par le Cheikh Ben Badis, a constitué la pierre angulaire de la diffusion de l’enseignement en langue maternelle, à une époque où le colonisateur s’acharnait à effacer l’identité algérienne, précise M. Filali qui a qualifié les écoles fondées par cet érudit de « lieu de rayonnement pour la lutte contre l’analphabétisme ». Le rapport annuel de l’association de 1951 faisait état de l’ouverture de 125 écoles primaires, comptant 300 classes encadrées par 275 enseignants. Pour les classes de jour, le nombre des élèves scolarisés dans ces établissements s’élevait à 16286, dont 10590 garçons et 5796 filles.

Quant aux classes du soir, créées pour accueillir ceux qui poursuivaient leur scolarité dans les écoles françaises, elles comptaient 20.000 élèves. Les concepteurs des programmes de ces écoles ont veillé à les rendre « modernes et équilibrés » en y associant la charia, la langue arabe, l’histoire et la géographie, ainsi que les mathématiques et le dessin, le but étant de « former une génération intellectuellement et religieusement cohérente ». Dans la perspective d’assurer le suivi du parcours éducatif de ces élèves, l’érudit Ben Badis projeta la création d’une faculté destinée à accueillir ceux ayant achevé leur cycle primaire et moyen, projet qui vit le jour après sa disparition, avec la fondation de l’Institut Ibn Badis en 1947, officiellement rattaché à l’université Ez-Zitouna. Face à l’expansion de ces écoles, s’illustrant par l’émergence d’une génération consciente, l’administration coloniale française s’attela à promulguer de nombreuses lois et arrêtés visant à fermer les établissements les plus influents et à persécuter leurs enseignants, dont la circulaire « Michel » de 1933 imposant un contrôle strict sur l’enseignement dispensé dans les écoles libres et le décret « René » de 1935 interdisant à tout enseignant d’exercer sans autorisation préalable et exigeant notamment que l’enseignement du Coran se fasse sans l’éxégèse.

La décision « Châtelain » de 1938 fut, quant à elle, la plus répressive, interdisant aux enseignants d’enseigner sans autorisation, exigeant la maîtrise de la langue française et considérant la langue arabe comme langue étrangère en Algérie. Face à ces restrictions, Cheikh Bachir El Ibrahimi avait déclaré à l’époque : « La convocation des enseignants devant les tribunaux a commencé, et nous pensons qu’elle finira par se généraliser. Nous recevrons les verdicts avec sérénité. Il nous suffit, pour honneur, que ce soit pour notre religion et notre langue, et pour fierté, que l’accusation soit d’avoir ouvert une école sans autorisation ».